Einkaufsprozesse zukunftsorientiert gestalten

Publiziert am

Insbesondere instabile Wirtschaftslagen erfordern ein geschäftsprozessübergreifendes Risikomanagement in Unternehmen. Ein zentraler Akteur dabei ist der Einkauf. Mit Blick auf die Lieferkette werden dort Kosten-, Qualitäts-, und Verfügbarkeitsrisiken bewältigt. Umweltbezogene und menschenrechtliche Risiken in der Lieferkette sind ein zusätzlicher Aspekt, der das klassische Risikomanagement im Einkauf ergänzt. Dies wird oft als zusätzliche Belastung angesehen, aber die Praxis zeigt, dass ein solides Management dieser Nachhaltigkeitsrisiken zur Optimierung von Prozessen im strategischen Einkauf beitragen kann. Beispielsweise ist die Durchführung einer Nachhaltigkeitsrisikoanalyse oft Anlass für eine systematische Erfassung von Lieferantenstammdaten. Dadurch entsteht Transparenz, Doppelarbeit und redundante Datenerfassung werden vermieden. Die Daten sind Basis für gezielte Kommunikation mit Lieferanten zu deren Nachhaltigkeitsleistung, und dazu braucht es ein professionelles Lieferantenmanagement. In dessen Rahmen kann gemeinsam an Optimierungen gearbeitet werden, zum Beispiel für mehr Transparenz und schnellere Reaktionen in kritischen Situationen. Das zahlt auch auf das Management traditionell im Fokus stehender Risiken ein. Voraussetzung dafür: Der Aufbau von passenden Strukturen und Kompetenzen.

Risiken erkennen: Prioritäten setzen und die eigene Organisation nicht überfordern

Eine Risikoanalyse ist die Basis für zielgerichtetes Risikomanagement. Sie hilft, Komplexität zu reduzieren und Prioritäten zu setzen. Es werden Risikobereiche im Lieferantenstamm und auch in der dazugehörigen Lieferkette identifiziert. Dabei empfiehlt es sich, Risiken in Bezug auf die Herkunftsländer und mit Blick auf Warengruppen zu ermitteln. Hierbei helfen eigene Lieferantendaten, externe Quellen und Datenbanken. Wichtig für die Auswahl externer Tools: Sie müssen zu den Einkaufsprozessen und -systemen im Unternehmen passen und Daten liefern, die verstanden und verarbeitet werden können. Auch muss klar sein: Kein Tool ersetzt die eigene Interpretation, Einordnung und Arbeit mit den gelieferten Daten und Ergebnissen. Denn basierend auf den Ergebnissen der Risikoanalyse lassen sich für die höchsten Risikopotenziale gezielt nächste Schritte ableiten. Zum Beispiel für welche Geschäftspartner spezifische Prüfprozesse umgesetzt werden, welche Bewertungskriterien angesetzt oder welche Fragen gezielt im Verhandlungsprozess gestellt werden. Dieses Vorgehen ist nicht neu, und es gibt zahlreiche frei verfügbare Handlungsanleitungen. Was die Praxis jedoch zeigt: Die einmalige Durchführung einer Risikoanalyse ist das eine, das andere ist eine dauerhafte Verankerung der Ergebnisse im Einkaufsprozess.

Risiken managen: Nachhaltigkeit integriert in den strategischen Einkaufsprozess

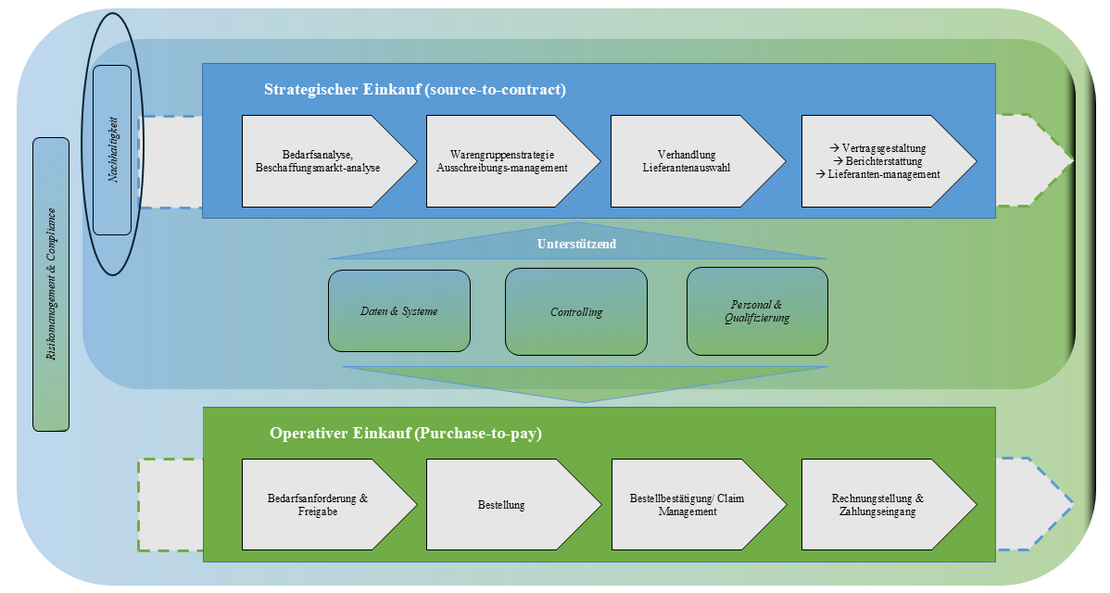

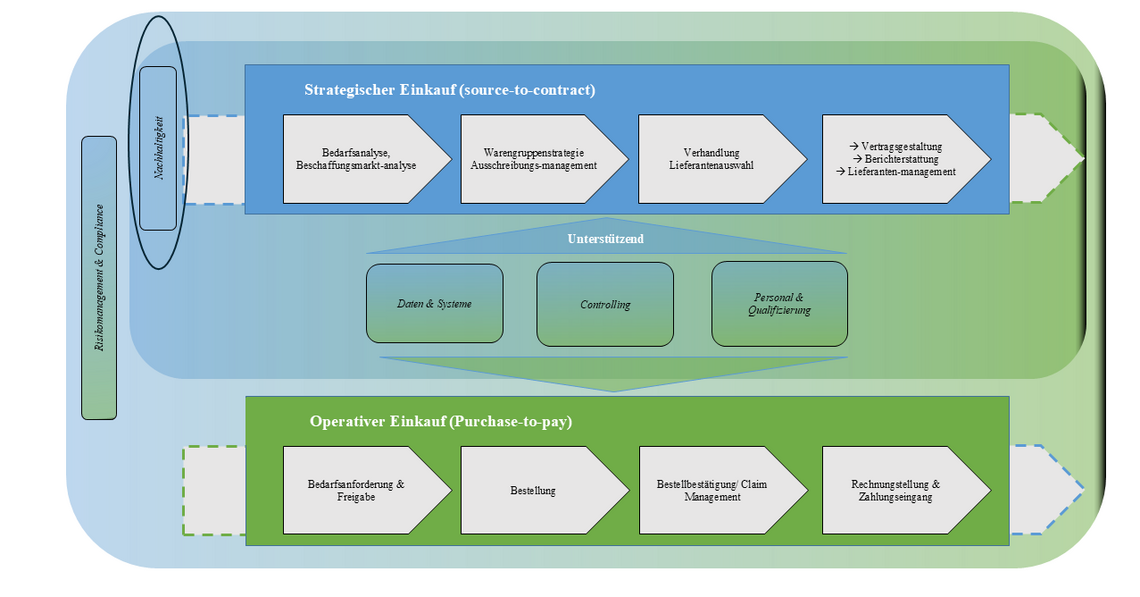

Eine Risikoanalyse stellt Informationen zur Verfügung, die geprüft und bearbeitet werden müssen. Abbildung 1 stellt einen Einkaufsprozess schematisch dar. Wenn es um Nachhaltigkeit geht, steht insbesondere der Source-to-contract-Prozess im Fokus. Eine Nachhaltigkeitsrisikoanalyse sollte daher eng mit diesen Prozessschritten verwoben sein, von der Bedarfsanalyse bis zum Lieferantenmanagement. Beispielsweise können Ergebnisse der Risikoanalyse in die Warengruppenstrategie integriert werden oder zu neuen Elementen der Vertragsgestaltung führen.

Prozesse umsetzen: Kompetenzen und Ressourcen für den strategischen Einkauf

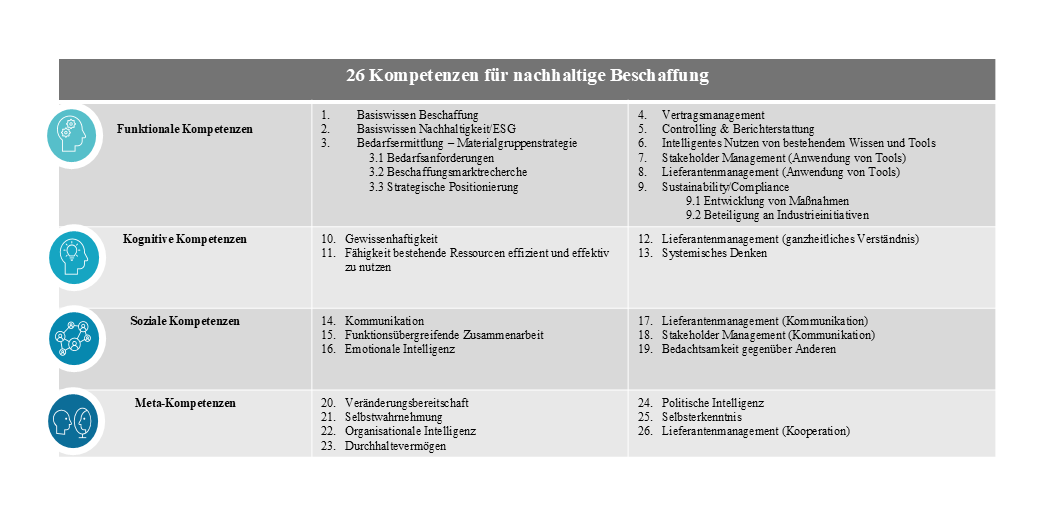

Der Kern für eine erfolgreiche Umsetzung von Nachhaltigkeit ist der Aufbau geeigneter Kompetenzen. Doch welches Wissen ist für den strategischen Einkauf relevant? Eine wissenschaftliche Untersuchung beschreibt 26 Kompetenzen für eine nachhaltige Beschaffung (Abbildung 2). Es geht zum Beispiel um Fachwissen, wie Nachhaltigkeitsaspekte in eine Materialgruppenstrategie umzusetzen sind, um Datenanalytik und um fundierte Kenntnisse im Lieferantenmanagement. Auch die Fähigkeit, in systemischen Zusammenhängen entlang der Lieferkette zu denken, oder die erfolgreiche Kommunikation mit unterschiedlichen Interessensgruppen gewinnen an Bedeutung. Ausserdem wichtig sind sog. MetaKompetenzen wie Organisationswissen und Durchhaltevermögen zur Umsetzung von Veränderung. Für jede Kompetenz werden detaillierte Beschreibungen geliefert, angelehnt an die Einkaufsprozesse. Ausserdem interessant: Weitere wissenschaftliche Untersuchungen machen deutlich, dass die Kompetenzen nicht nur für Nachhaltigkeit relevant sind, sondern auch Überschneidungen zu anderen Zukunftsthemen im Einkauf aufweisen. Das heisst: Wer Nachhaltigkeitskompetenzen vorweist und gezielt entwickelt, der ist auch auf Digitalisierung und Innovation gut vorbereitet.

Nachhaltigkeit in Jobprofilen und Training im Einkauf

Jobprofile ergeben sich aus den Prozessschritten und können mithilfe von Kompetenzsets (Abbildung 2) beschrieben werden. Es entstehen neue Profile, oder es werden bestehende Rollen durch Nachhaltigkeitselemente ergänzt. Entscheidend ist es, Mitarbeitende sowohl für neue Jobs als auch in ihren bestehenden Rollen im strategischen Einkauf zu qualifizieren. Dabei ist jedoch oft weniger mehr: Trainingsprogramme sollten sich an diejenigen wenden, die mit der Nachhaltigkeitsthematik auch tatsächlich in Berührung kommen, wie Verantwortliche für bestimmte Warengruppen oder für das Lieferantenmanagement. Dann können zu typischen Fragestellungen und Erfahrungen – oft aus Dilemma – gezielt Lösungen erarbeitet werden. So lohnen sich Ressourcen und Aufwand für Trainingsprogramme.

Nachhaltigkeit als Chance für den strategischen Einkauf

In volatilen wirtschaftlichen Zeiten braucht es mehr denn je einen kompetenten, agilen und im Unternehmen gut verankerten Einkauf. Nachhaltigkeit ist dabei ein Stellhebel, um den Einkauf zu professionalisieren und dabei zu positionieren. Die Verankerung von Nachhaltigkeit im strategischen Einkaufsprozess und Mitarbeitende mit den passenden Kompetenzen sind dafür wichtige Voraussetzung.

Dr. Heike Schulze beschäftigt sich seit rund 20 Jahren mit Nachhaltigkeit im Einkauf und schon länger mit Veränderungen in Organisationen. Sie hat zu Nachhaltigkeitskompetenzen geforscht und einen innovativen Trainingsansatz entwickelt. Heute berät sie Unternehmen bei der Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien und deren Umsetzung, speziell im Einkauf.