Internationales Beschaffungsrisikomanagement

Publiziert am

Die letzten Jahre haben deutlich gemacht, wie störungsanfällig internationale Lieferketten geworden sind. Das Corona-Virus hat ausländische Produktionsstätten lahmgelegt. Das Frachtschiff Ever Given hat den Suezkanal blockiert. Der Krieg in der Ukraine führte zu Engpässen in der Energieversorgung und die Huthi-Rebellen haben die Transportverbindung durch das Rote Meer behindert. Solche Ereignisse stören die internationalen Lieferketten und beeinträchtigen das Geschäft von international tätigen Unternehmen.

Lieferkettenstörungen

Das Innosuisse-Projekt «Störungen in internationalen Lieferketten» hat untersucht, mit welchen Lieferkettenstörungen Schweizer Unternehmen konfrontiert sind und wie sie damit umgehen. Im Rahmen dieses Projektes wurden rund 300 Mitgliedunternehmen des Fachverbandes procure.ch befragt. Diese Unternehmen sind hauptsächlich in den MEM-Branchen tätig und beziehen elektronische Bauteile, Metalle und Kunststoffe aus Märkten in Westeuropa, Osteuropa und Ostasien. Die Befragung zeigt, dass es wirtschaftliche Störungen wie Regulierungen und Handelsbeschränkungen, natürliche Störungen wie die Verknappung von Rohstoffen und Naturkatastrophen, politische Störungen wie Kriege und Cyberangriffe sowie systemimmanente Störungen wie Transportunterbrüche und Betriebsunfälle sind, die die Zulieferketten der Unternehmen beeinträchtigen und grossen wirtschaftlichen Schaden anrichten können (vgl. Beitrag im Procure Swiss Magazin August/ September 2024). Um diesen Schaden zu begrenzen und die Zulieferketten gegenüber Störungen widerstandsfähiger zu machen, haben die Unternehmen mehrere Strategien zur Verfügung.

Beschaffungsstrategien

Die Unternehmen können die Beschaffung geografisch verlagern durch Multiple Sourcing, die China-plus-One- oder die Local-forLocal-Strategie, das Nearshoring oder das Friendshoring, um Risiken durch Handelsbeschränkungen, Kriege, Naturkatastrophen oder Transportunterbrüche zu vermindern. Die Unternehmen können die Abhängigkeit von kritischen Teilen reduzieren durch ein Re-Design ihrer Produkte, den Einsatz von 3D-Druckern in der Produktion, das Recycling von Waren oder den Aufbau von Lagerbeständen. Zudem haben sie die Möglichkeit, die Kooperation mit ihren Lieferanten zu verbessern durch die kooperative Entwicklung von Produkten, durch Mengenverträge, ein verstärktes Lieferantenmanagement und Einkaufskooperationen, die ihre Exposition gegenüber Lieferanteninsolvenzen, Lieferengpässen und Preisschwankungen reduzieren (vgl. Beitrag im Procure Swiss Magazin Dezember/Januar 2024/2025).

Beschaffungsrisikomanagement

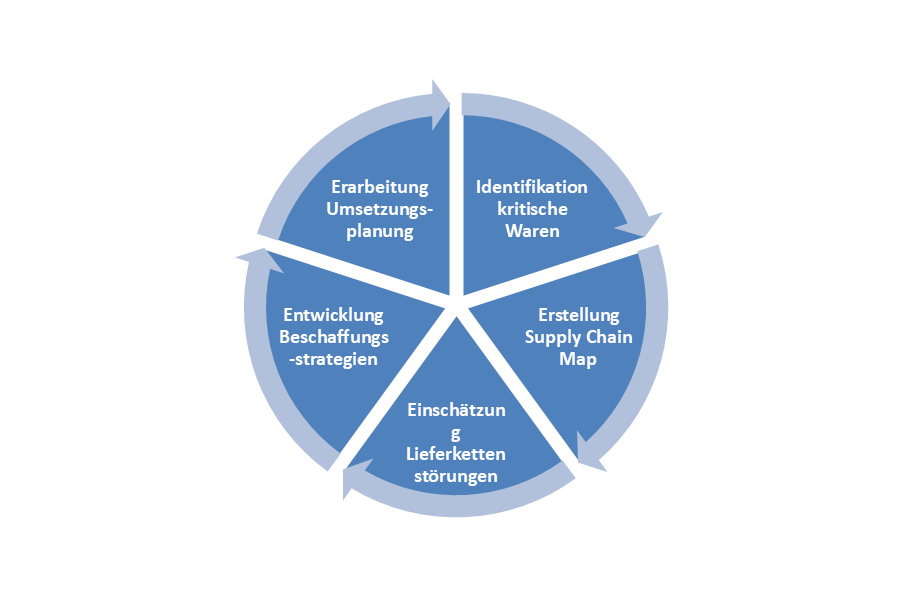

Welche Lieferkettenstörungen relevant sind und mit welchen Beschaffungsstrategien diese Störungen vermindert werden können, müssen Unternehmen mittels eines Risikomanagementprozesses ermitteln, der ebenfalls im Innosuisse entwickelt wurde. Der Prozess besteht aus fünf Schritten, die rollend durchlaufen werden (vgl. Grafik). Im ersten Schritt ermittelt das Unternehmen jene eingekauften Waren, deren Verfügbarkeit einen grossen Einfluss auf den Umsatz hat und bei denen die Abhängigkeit von den Lieferanten gross ist. Für diese erfolgskritischen Waren erstellt das Unternehmen im zweiten Schritt eine Supply Chain Map, die aufzeigt, von welchen Lieferanten, aus welchen Regionen, auf welchen Transportwegen und über welche Schlüsselstellen sie beschafft werden. Im dritten Schritt beurteilt das Unternehmen für jede der potenziellen Lieferkettenstörungen das verursachte Schadenpotenzial und die Eintrittswahrscheinlichkeit und positioniert die Lieferkettenstörungen in einer Risikomatrix. Die Risikomatrix zeigt, wie gross die Risikoexposition des Unternehmens gegenüber Störungen in internationalen Lieferketten ist, ob die Risiken für das Unternehmen tragbar sind oder inwieweit sie reduziert werden müssen. Zur Reduktion von Risiken wird im vierten Schritt analysiert, welche Beschaffungsstrategien geeignet sind, die Zulieferkette gegenüber kritischen Lieferkettenstörungen widerstandsfähiger zu machen. Dabei werden spezifische Störungen wie die Entstehung von Handelsbarrieren zwischen zwei Ländern durch spezifische Strategien wie das Multiple Sourcing kontrolliert und unspezifische Störungen wie Pandemien durch unspezifische Strategien wie den Aufbau von Lagerbeständen. Im fünften Schritt werden die Beschaffungsstrategien nach ihrer Wirkung (der Reduktion des Schadens durch Lieferkettenstörungen), ihren Kosten, dem Zeitbedarf zur Umsetzung und der Realisierbarkeit beurteilt. Für die realisierbaren Strategien mit einem positiven Nutzen-Kosten-Verhältnis wird ein Umsetzungsplan erarbeitet und der Geschäftsleitung zur Realisierung beantragt. Diese beurteilt den Einfluss der angepassten Beschaffungsstrategie auf die anderen Leistungsbereiche des Unternehmens und entscheidet über deren Umsetzung. Ein solcher systematischer Prozess des Beschaffungsrisikomanagements sollte im Unternehmen institutionalisiert und periodisch durchlaufen werden, um rechtzeitig zu erkennen, wenn sich das Risiko von Lieferkettenstörungen durch Pandemien, Blockaden von Transportrouten und kriegerischen Ereignissen in den kritischen Bereich verschiebt.

Ralph Lehmann ist Professor für International Business an der Fachhochschule Graubünden.

Raveena Karthigesu ist Absolventin des Masterstudien gang Business Administration an der Fachhochschule Graubünden.